世界的なパンデミックを皮切りに、近年 動画配信の需要が高まってきていますが、それに伴いコンテンツの不正コピーに対する懸念も また高まってきています。

そのような状況の中で、コンテンツの保護手段として「DRM」の認知度も広がってきていますが、DRMについては まだハードルが高いと感じられていたり、そもそもの技術について誤解をされている方が多くいらっしゃいます。

そのため、本記事では、DRMを新たに始められたい、DRMを導入しなければいけなくなったなどの方々向けに、DRMの全体像や導入方法について解説していきます。

Contents

DRMとは?その基本

DRMとは『Digital Rights Management』の略で、デジタルコンテンツの著作権管理技術の総称となります。「管理」という名がつく通り、コンテンツの提供者が利用者に どのようにコンテンツを利用してもらうかを管理するための技術です。

DRMには例えば、再生回数を制限したり、他のデバイスへのコピーを防止したりなど様々な機能があり、動画配信の分野に限らず、電子書籍やDVDなど様々な分野で使用されています。そのため、一口にDRMとは言っても、様々な分野で多種多様な技術が存在しています。

その中で、動画配信の分野においてDRMとは、元々、ハリウッドのメジャースタジオや大手メーカー、IT企業が参加した業界団体『DECE(Digital Entertainment Content Ecosystem)』が作成した標準仕様『UltraViolet』に基づく技術を指していました。現在はDECEもUltraVioletもなくなってしまいましたが、当時 UltraVioletに採用されていたDRMとしては以下の6つがあります。

ただ、実際の動画配信において主要なDRMは、上述のうち、Googleの『Widevine』、Microsoftの『PlayReady』と、DECEには加盟していなかったAppleの『FairPlay Streaming』の3つとなります。その理由は、次の表を確認しますと分かります。

主要DRMとデバイスの対応表

| DRM | 提供元 | デバイス |

|---|---|---|

| Widevine | Google Chromeブラウザ、Android、スマートテレビなど | |

| FairPlay Streaming (FPS) | Apple | MacやiOSなどのApple製品 |

| PlayReady | Microsoft | Windows PC、スマートテレビ、ゲーム機など |

表を見ていただくと分かりますように、上述の3つのDRMが、世の中の大半のデバイスをカバーしています。そのため、DRM技術はいろいろとありますが、実際に対応する必要があるのは、Widevine、PlayReady、FairPlay Streamingの3つだけとなります。

DRMの仕組み

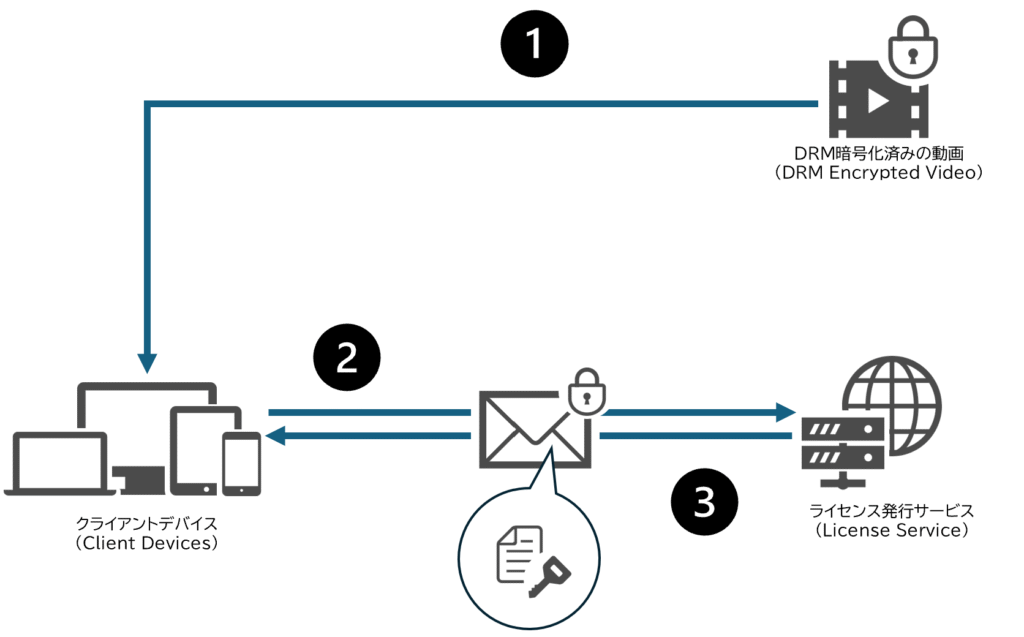

上図は、DRM配信を簡単に表したものとなります。この図をもとにDRMの仕組みについて説明していきます。

まず、DRM配信の簡単な流れは以下のようになっています。

- DRM暗号化済みの動画をクライアントデバイスが読み込む

- クライアントデバイスが、DRM暗号化済みの動画を復号するためにライセンスを要求する

- ライセンス発行サービスは、クライアントデバイスからのライセンス要求に対し、ライセンスを発行する。ライセンスを受け取ったクライアントデバイスが、ライセンスをもとに動画を再生する

上記の「2.」ですが、クライアントデバイス側には、OSやブラウザに動画や音楽などのメディアファイルを処理する仕組みがあり、そこでメディアファイルがDRMで暗号化されているかどうかを判断します。多くの場合、プレイヤーに任せておけば、そこまで意識する必要はないようになっています。

そして、DRMがかかった動画を復号して再生するために、ライセンス発行サービスに対してライセンスを要求します(上記「3.」)。このライセンス要求には、クライアントの様々な情報が含まれており、例えば、クライアント側のOSバージョンやセキュリティレベル、メディアファイルを識別する情報などがあります。それらの情報をもとにライセンス発行サービスは、そのクライアントに応じたライセンスを発行します(例えば許可する再生時間など)。一つ注意していただきたい点は、クライアントに応じて、「どういったライセンスを発行するのか?」は、配信サービスを提供する事業者、または、コンテンツの権利を有しているプロバイダーが決めることとなります。

DRMのセキュリティが強固な理由

DRMは、多くのコンテンツプロバイダー(コンテンツの提供者)に支持されていますが、理由は そのセキュリティの強固さにあります。先述したように、DRMには、利用者に許可する再生時間などを制御する機能がありますが、DRMのセキュリティの強固さは それだけではありません。

DRMの仕組みのところで、DRM暗号化されたコンテンツを再生するにはライセンスが必要であることを説明しましたが、このライセンスの中には、復号鍵が含まれております。この復号鍵は暗号化されており、例え悪意のある利用者がネットワークキャプチャをしても鍵を手にいれることはできません。

また、ライセンスは、基本的に再生しているクライアントデバイス・動画の単位で紐づいているため、例えライセンス自体をコピーして他人に渡したとしても使えるものではありません。

その他にもOSがサポートしているDRM(ネイティブDRM)に関しては、OSレベルでコンテンツが保護されるため、様々な不正コピー手段に対して かなり高いセキュリティを提供してくれます。

これらの強固なセキュリティが、DRMが支持される大きな理由となります。

なぜDRMが必要なのか?DRM以外のコンテンツ保護手段

さて、DRMのセキュリティが強固である点については分かっていただけたかと思いますが、この記事を読まれている方々の中には、わざわざDRMを入れるまで必要はないのではないかと考えられているかもしれません。

そこで ここではDRM以外のコンテンツ保護手段を見ていき、なぜDRMが必要なのかを解説していきたいと思います。

アクセス制限

動画へのプライベートリンクやワンタイムURLで、動画を観せたい人だけにアクセスしてもらうという方法があります。しかし、万が一、URLが漏れてしまえば、誰にでも観れてしまうというリスクがあります。仮にIPアドレスを制限するなどして対策するとしても、利用者に悪意があれば、動画を保存して、どこかにアップロードしてしまうというリスクがあるため、あまり有効な手段とは言えません。

パスワード設定

動画ファイルにパスワードを設定して保護するという方法がありますが、この方法ではパスワードが流出してしまえば、たちまち意味がなくなってしまいます。またパスワードを設定したとしても、動画をパスワードなしでコピーされてしまう可能性もあります。

暗号化配信

よくDRMと比較される「HLS暗号化配信」というものがありますが、この方法で鍵が剥き出しの状態となっており、自前で鍵を暗号化していたとしても簡単にコンテンツを復号できてしまいます。

以上、DRM以外の手段について見ていきましたが、お分かりいただけるように、どれも簡単にセキュリティを突破できてしまうリスクがあります。そのため、DRMが最も最適なコンテンツ保護手段となります。この辺の話について、もう少し詳しく見てみたいという方は、こちらの記事を参照ください。

DRMによくある誤解

ここまでDRMの基本について解説してきましたが、この項の最後に、DRMと聞いたときに よくある誤解について見ていきましょう。

誤解①:HLS暗号化配信=DRM

先ほど少し触れた暗号化配信ですが、こちらは一番多い誤解のひとつとなります。コンテンツを保護したいとなった場合、簡易的な方法として よく見られるHLS暗号化配信(または、HLS+AES128)ですが、こちらは あくまでも「暗号化配信」となり、DRMとは根本的に異なるものとなります。

HLS暗号化配信は、コンテンツ保護という面では、DRMに比べると格段に弱く、映画やドラマなどの権利を持っているコンテンツプロバイダーは認めていないことが多いです。HLS暗号化配信とDRMの比較については、こちらの記事で詳しく説明していますので、併せて ご参照ください。

誤解②:ストリーミング配信・ライブ配信ならば不正コピーの心配はない

こちらも よくある誤解のひとつとなります。ストリーミング配信であっても、ライブ配信であっても、ネットワークキャプチャなどでコンテンツを保存してしまえるため、やはりコンテンツを保護したい場合はDRMを使用することを検討される方がよいです。

誤解③:DRMの導入は難しい

DRMが初めての方は、導入へのハードルが高く感じられており、時間もかかると感じられている方が多いです。確かにDRMを使用して複雑なことをしようとする場合は、DRMだけではなく、動画配信の知識も いろいろと必要となってきますが、シンプルに、配信する動画をDRMで保護したいという場合、導入は簡単に済みます。

実際、弊社『Multi DRM Kit』のお客様でも、単純なDRMを使用した再生確認程度であれば、2〜3日で完了された方もいらっしゃり、他にも1ヶ月で本番リリースまで漕ぎつけられたお客様もいらっしゃいます。弊社サービスについて、より詳しく説明を聞かれたい場合は お気軽にお問合わせください。

DRM配信システムの準備

ここでは、DRM配信を始めるにあたり、必要な配信のバックエンドシステムを主に解説していきます。

DRM配信システムの構成

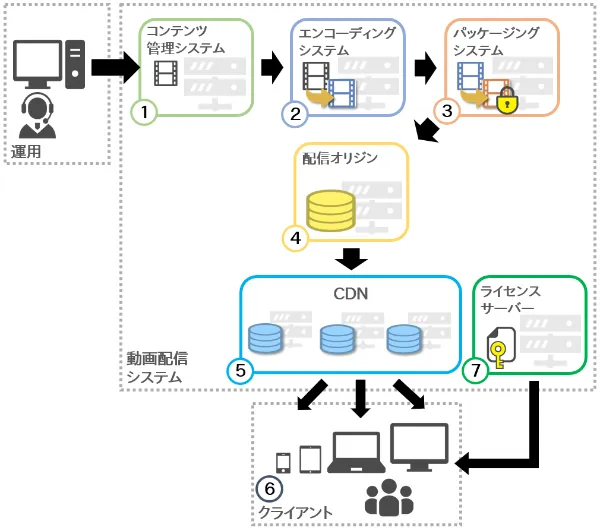

ではDRM配信の始め方について解説していきます。下図は一般的なDRM動画配信システムの概略図となります。

システム全体についての解説は こちらの記事を参照いただければと思いますが、ここで特に注目したいのは上図における『③パッケージングシステム』と『⑦ライセンスサーバー』です。

パッケージングシステム

パッケージングシステムは、コンテンツをDRM暗号化するために必要なシステムです。こちらも自前で構築することは可能ですが、ツールの選定や運用を考えますと労力がかかりますので、弊社『Multi DRM Kit』で提供しているパッケージングサービスか、AWSが提供しているAWS Elemental MediaServicesや、Google Cloudが提供しているTranscoder APIやLive Stream APIなどを利用されるのが良いかと思います。

ライセンスサーバー

DRMコンテンツを視聴者が再生する際に、復号のための「ライセンス」を取得が必要となります。そのライセンスを発行するためのものがライセンスサーバーとなります。ライセンスには、保護された暗号鍵だけではなく、再生可能時間などの細かい制御のための情報が含まれており、PlayReadyやWidevineなどDRMごとにサーバーが必要となってきます。

以上がDRM配信に必要な主なものとなります。他にも、プレイヤーなど必要なものはございますが、例えばWebブラウザの場合は、こちらのTHEOplayerでのDRM配信についての記事が参考になるかと思います。

また、DRMを始められるにあたっては、DRMプロバイダーが提供するサービスを利用されればDRM配信に必要なものは基本的には揃っていますが、AppleのFairPlay Streamingの場合は、お客様ご自身で『FairPlay Streaming証明書』を取得する必要がございますので、ご注意ください。弊社では、FairPlay Streaming証明書の取得もサポートしていますので、お気軽にお問い合わせください。

DRM部分は自前で用意することが可能なのか?

この記事を読まれている方には、DRM部分も含めて、ご自身ですべて用意したいと考えられる方もいらっしゃるかもしれません。

結論から言いますと可能ではありますが、長い道のりになることは間違いありません。

DRMの知識はもちろんのこと、資格取得のための研修、英語のドキュメントを読み込み実装、などの準備だけではなく、その後のシステムの運用やアップデートへの対応、ライセンス費用など高いコストがかかります。

コンテンツの管理システムやエンコーディングシステムなどだけではなく、フロントエンドの開発などもあることを考えますと、よほどの理由がない限りはDRMプロバイダーが提供するサービスを利用する方が良いでしょう。

さいごに

簡単にDRMの全体像と始め方について解説していきましたが、いかがでしたでしょうか。DRMは一見複雑で難しいように思えますが、DRMプロバイダーが提供するサービスを利用すれば、案外DRM配信の実現は簡単です。この記事で解説してきたこと以外でも、いろいろと気になる点などがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

導入が簡単で信頼性の高いマルチDRMサービス

DRMが初めての方でも動画配信が初めての方でもお気軽にお問い合わせください。